Vielfältige Themenpalette: vom geistlichen Volkslied zur Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen

Neue Ausgabe der Zeitschrift „Das Waldviertel“ (4/2024) erschienen

2024 feierte man den 200. Geburtstat Joseph Gablers, der zu den „herausragenden Persönlichkeiten in der kirchenmusikalischen Erneuerungsbewegung in Österreich“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zählt. Der Leiter des NÖ Volksliedarchivs, Peter Gretzel, setzte sich daher mit dem Schaffen und Wirken Gablers auseinander. Gabler sammelte zeit seines Lebens mehr als 1.200 Liedtexte mit über 400 dazugehörigen Melodien und gab sie in mehreren umfangreichen Lieder- und Gebetsbüchern heraus.

Sandra Babinger, Malena Knapp und Ulrike Lang erhielten 2022 den Preis des Waldviertler Heimatbundes für ihre Diplomarbeit an der HLUW Yspertal zur Weißen Mistel und konnten in einem Zeitschriftenaufsatz ihre Ergebnisse präsentieren. Sie zeigen Freud und Leid einer Pflanze auf, die als beliebte Weihnachtsdekoration gilt: einerseits wird sie als Belastung angesehen, da sie als Halbschmarotzer Obstbäume schädigt, andererseits werden Teile der Pflanze in der Medizin verwendet.

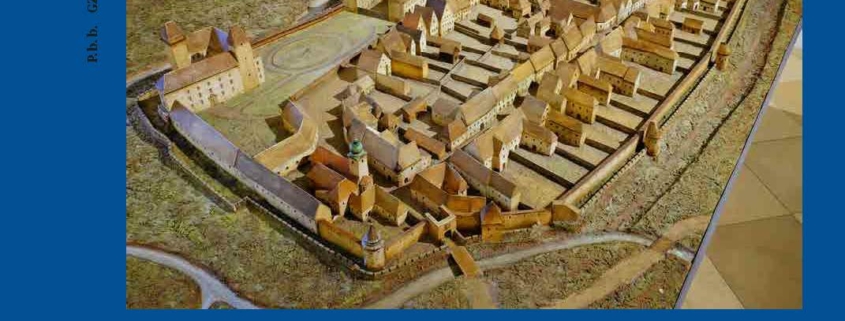

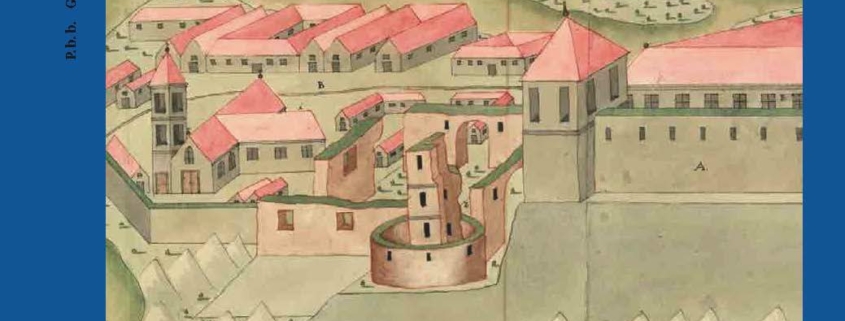

Jiří Stefaňák widmet sich der Errichtung des St. Annen-Spitals und den Anfängen der hochadeligen Stiftungstätigkeit am Beispiel des Grafenpaares Kuefstein. Der Autor weist die kleinen kreuzförmigen Bauten der Spitäler, deren Kapellen oft als letzte Ruhestätte ihrer adeligen Stifter dienten, als Besonderheit der barocken Architektur im nördlichen Niederösterreich aus.

Zeitungsberichte aus dem Ort Wiedendorf im Straßertal aus dem Jahr 1870 machten Erich Broidl auf die einzigartige Situation von fünf taubstummen erwachsenen Geschwistern aufmerksam, die gemeinsam ihr Leben meisterten. Broidl begab sich auf die Suche nach Quellen und Belegen und konnte die in den Zeitungen genannte Familie eruieren.

Nikolaus Dimmel und Karl A. Immervoll befassen sich seit 40 Jahren mit Fragen zum bedingungslosen Grundeinkommen, mittlerweile auch in Form einer Buchreihe. Über ein Ergebnis ihrer Forschungstätigkeit muss jedenfalls nachgedacht werden: „Wir waren verblüfft zu erfahren, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen, welches ohne Sanktionsdruck und behördliche Auflagen Spielräume zur persönlichen Standortbestimmung eröffnet, zu einer höheren Übertrittsrate in Beschäftigung und Arbeitsmarkt führt, als herkömmliche arbeitsmarktpolitische Beschäftigungsprojekte.“

Buchbesprechungen und Waldviertler Kulturberichte ergänzen das 96 Seiten starke Heft (4/2024). Ein Heft der Zeitschrift „Das Waldviertel“ kostet 8 Euro. Ein Bezug ist über die Website www.daswaldviertel.at möglich.